初心者でもわかる構造設計:建物の安全を守るお仕事

構造設計とは

建築設計には3種類存在します。①意匠設計、②構造設計、③設備設計(機械・電気)です。

今回は②構造設計について簡単にお話します。

構造設計とは、簡単に言えば、建築物や橋梁などの構造物が、地震や風、雪といった自然の力に耐え、安全に、そして経済的にその役割を果たせるように「骨組み」を設計することです。例えば、日本は地震が多い国ですが、私たちが安心して建物の中で暮らせるのは、構造設計者が建物の揺れや倒壊を防ぐための計算と工夫を重ねています。そのため人の命を預かっている責任重大な役割といえます。

この記事では、構造設計に興味があるけれど何から学べばいいかわからない初心者の方に向けて、構造設計の基本的な概念から、その面白さ、そして将来性までをわかりやすく解説していきます。私自身もまだ勉強中なので、記事を書いていき知識を広げていきたいので一緒に見ていきましょう!

構造の基礎

構造設計には、いくつかの重要なキーワードがあります。これらを理解することで、建物の安全性がどのように保たれているのか、その仕組みが見えてきます。

荷重(Load)

建物には常に様々な「力」が作用しています。この力のことを「荷重」と呼びます。荷重には、大きく分けて以下のような種類があります。

- 固定荷重(Dead Load): 建物そのものの重さや、壁、床、屋根など、常に建物に作用している動かない荷重です。家具や設備など、一度設置されるとほとんど動かないものも含まれます。

- 積載荷重(Live Load): 人や家具、物品など、使用状況によって変化する荷重です。例えば、オフィスビルであれば人の数や机の配置、倉庫であれば保管する荷物の量などによって変動します。

- 地震荷重(Seismic Load): 地震が発生した際に建物に作用する力です。地震の揺れによって建物が慣性力を受け、その力が構造体に伝わります。日本のような地震多発国では、この地震荷重に対する設計が非常に重要になります。水平荷重です。

- 風荷重(Wind Load): 風が建物に吹き付けた際に作用する力です。建物の高さや形状、周辺の環境によって受ける風の力は異なります。水平荷重です。

- 積雪荷重(Snow Load): 屋根に積もった雪の重さによって建物に作用する力です。雪の多い地域では、この積雪荷重も考慮した設計が必要です。

これらの荷重が建物にどのように作用するかを正確に計算することが、構造設計の第一歩となります。

応力(Stress)

荷重が建物に作用すると、その力は建物の部材(柱や梁など)に伝わり、部材の内部に「応力」という抵抗力が生じます。応力には、主に以下のような種類があります。

- 引張応力(Tensile Stress): 部材を引っ張る力によって生じる応力です。例えば、ブランコに乗っている鎖には引張応力が作用しています。

- 圧縮応力(Compressive Stress): 部材を押し潰す力によって生じる応力です。柱が建物の重さを支える際には、圧縮応力が作用しています。

- せん断応力(Shear Stress): 部材をずらす力によって生じる応力です。ハサミで紙を切る際に、紙にせん断応力が作用するイメージです。

- 曲げ応力(Bending Stress): 部材を曲げる力によって生じる応力です。梁が上からの重さでたわむ際に、曲げ応力が作用します。

構造設計者は、これらの応力が部材の許容範囲を超えないように、部材の大きさや材料を選定します。

構造の種類

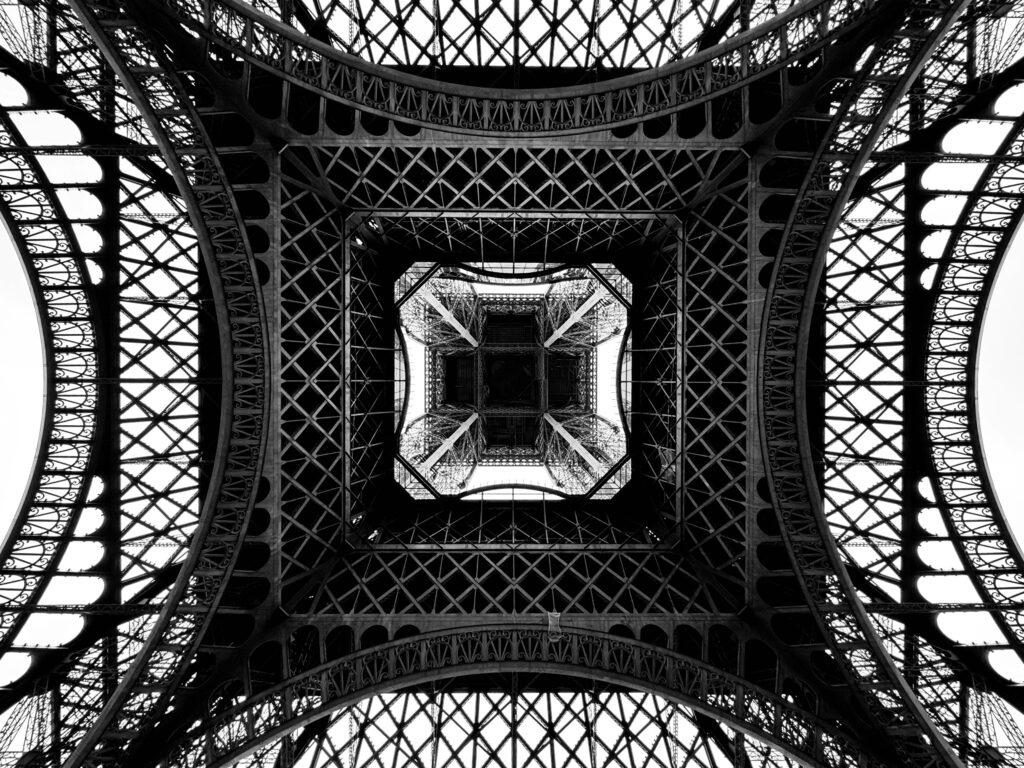

建物の骨組みには、様々な形式があります。代表的な構造形式をいくつかご紹介します。

ラーメン構造:

柱と梁を強固に接合し、一体化させた構造です。地震や風などの水平方向の力に対して、柱と梁が一体となって抵抗します。窓や開口部を比較的自由に配置できるため、デザインの自由度が高いのが特徴です。鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物でよく用いられます。

壁式構造(Wall Structure):

柱や梁ではなく、壁全体で建物の重さや水平力に抵抗する構造です。壁が厚く、開口部が制限されることが多いですが、耐震性や遮音性に優れています。主に鉄筋コンクリート造のマンションなどで採用されます。

トラス構造(Truss Structure):

三角形を基本単位として、部材をピン接合で組み合わせた構造です。三角形は変形しにくい安定した形状であるため、大きな空間を少ない材料で構成できるのが特徴です。橋梁や体育館の屋根、送電線の鉄塔などでよく見られます。

材料

構造設計では、建物の特性や目的に合わせて様々な材料が使われます。

- 鉄骨(Steel): 鉄を主成分とする材料で、強度が高く、粘り強い特性を持っています。大規模な建築物や高層ビル、工場などでよく用いられます。S造と言われます。

- 鉄筋コンクリート(Reinforced Concrete: RC): 圧縮に強いコンクリートと、引張に強い鉄筋を組み合わせた材料です。耐火性や耐久性に優れており、マンションや学校、病院など幅広い建物で使われます。RC造(ラーメン構造)と言われます。壁式構造の場合はWRC造と言われます。

- 木材(Timber): 軽くて加工しやすく、断熱性にも優れています。住宅や小規模な建物で多く用いられます。近年集成材などの技術の進歩により、大規模な木造建築も増えています。一般的には木造言いますが、表記する場合はW造と書いたりします。

構造設計が単なる計算だけでなく、建物の安全性と機能性を両立させるための奥深い分野であることが見えてくるはずです。

構造設計のプロセス

構造設計は、建物の計画段階から完成まで、様々な工程を経て進められます。ここでは、そのプロセスの大枠を見ていきましょう。

計画・基本設計

まず、建物の用途(住宅、オフィス、商業施設など)や規模、デザインなどの基本的な計画が立てられます。この段階で、構造設計者は建築家と協力し、どのような構造形式が最適か、大まかな骨組みのイメージなどを検討します。安全性はもちろんのこと、経済性や施工性も考慮しながら、建物のコンセプトに合った構造の方向性を定めます。

構造計算

基本設計で決まった構造の方向性に基づき、詳細な構造計算を行います。ここでは、前述した様々な荷重(固定荷重、積載荷重、地震荷重、風荷重、積雪荷重など)が建物にどのように作用し、各部材(柱、梁、壁、基礎など)にどのくらいの応力が発生するかを数値的に算出します。そして、これらの応力に耐えられるように、部材の断面サイズや使用する材料の種類、鉄筋の量などを決定していきます。この計算は非常に複雑で、専門的な知識と経験、そして専用のソフトウェアが用いられます。

構造図の作成

構造計算の結果に基づいて、建物の骨組みの詳細を示す「構造図」を作成します。構造図は、柱や梁の配置、寸法、使用する鉄筋の種類や本数、接合部の詳細などを具体的に示した設計図です。この図面は、実際に建物を建てる施工会社が、正確に構造体を組み立てるための重要な指示書となります。

現場監理

作成された構造図に基づいて、現場で建物の骨組みが実際に建てられます。構造設計者は、施工段階においても、設計通りに工事が進められているかを確認し、必要に応じて現場での調整や指示を行います。設計と施工が密接に連携することで、安全で高品質な建物が完成します。

このように、構造設計は単に計算をするだけでなく、計画から施工まで、建物の安全性を確保するために多岐にわたる役割を担っています。

構造設計のやりがい

構造設計は、一見すると難しそうな計算ばかりの地味な仕事に見えるかもしれません。しかし、この仕事には他の仕事では味わえない、大きな面白さとやりがいが詰まっています。

安全を守る責任と達成感

構造設計の最も重要な役割は、人々の命と財産を災害から守ることです。地震や台風、大雪といった自然災害が発生した際に、自分が設計した建物が人々の安全を守り抜いた時、構造設計者は計り知れない達成感と誇りを感じることができます。目に見えない「安全」という価値を創造し、社会に貢献できることは、この仕事の最大の魅力の一つです。

建物が建つ喜び

設計図の上でしかなかった骨組みが、実際に目の前で形になっていく過程を見るのは、構造設計者にとって大きな喜びです。自分が計算し、詳細を詰めた柱や梁が、クレーンで吊り上げられ、正確に組み上がっていく様子は、まるで巨大なパズルを完成させていくような感覚です。そして、その建物が完成し、多くの人々に利用されている姿を見た時、自分の仕事が社会の役に立っていることを実感できます。

常に学びがある分野

構造設計の世界は、常に進化しています。新しい材料や工法、解析技術が次々と登場し、地震や風に対する考え方も日々更新されています。そのため、構造設計者は常に新しい知識を学び、技術を磨き続ける必要があります。この「常に学び続けられる」という環境は、知的好奇心旺盛な人にとっては、非常に刺激的で魅力的な点と言えるでしょう。一つの建物を設計するたびに、新たな課題に直面し、それを解決する過程で自身のスキルアップを実感できます。

構造設計は、単に計算をするだけでなく、建築家や施工者、そしてクライアントとのコミュニケーションを通じて、一つの建物を創り上げていくクリエイティブな仕事でもあります。縁の下の力持ちとして、建物の安全を支えるこの仕事は、まさに「ものづくり」の醍醐味を味わえる分野なのです。

まとめ

今回は、初心者の方にも構造設計の世界を少しでも身近に感じていただけるよう、その基本的な概念からプロセス、そして面白さについて解説してきました。

構造設計は、私たちの生活の安全を根底から支える、非常に重要でやりがいのある分野です。目に見えないところで建物を支え、人々の暮らしを守る。その責任は大きいですが、それ以上に完成した建物が社会に貢献している姿を見た時の喜びは、何物にも代えがたいものです。

私自身もまだまだ勉強中の身ですが、構造設計の奥深さに日々魅了されています。もしこの記事を読んで、少しでも構造設計に興味を持っていただけたなら、ぜひさらに深く学んでみてください。きっと、あなたの知的好奇心を刺激し、新たな世界を広げてくれるはずです。

このブログが、あなたの構造設計学習の一助となれば幸いです。一緒に、建物の安全を守る「骨組み」の面白さを探求していきましょう!

これからも建築についての知識を伸ばしていき、皆さんに非常に有益な情報となれば嬉しいです!